Erdsonden vs. Luftwärmepumpe: Der praxisnahe Vergleich für Ihr Eigenheim

Eine Erdsonden Wärmepumpe kann bis zu 90% weniger CO2-Emissionen verursachen als herkömmliche Heizsysteme. Diese beeindruckende Umweltbilanz erklärt, warum in etwa 90% der Neubauten heute Wärmepumpen als Heizsystem eingesetzt werden.

Dabei bietet insbesondere die Erdsondenheizung entscheidende Vorteile: Während die Wärmepumpe selbst nach 20-25 Jahren ersetzt werden muss, erreichen Erdsonden eine Lebensdauer von über 50 Jahren. In einer Tiefe von 15 Metern liefern sie konstant etwa 10°C – eine zuverlässige Energiequelle für Ihr Eigenheim.

In diesem Artikel vergleichen wir die wichtigsten Aspekte von Erdsonden- und Luftwärmepumpen. Wir analysieren Anschaffungskosten, Effizienz, Wartungsaufwand und rechtliche Anforderungen, damit Sie die optimale Entscheidung für Ihr Heizsystem treffen können.

Grundprinzipien: Wie Erdsonden und Luftwärmepumpen funktionieren

Wärmepumpen arbeiten nach einem faszinierenden physikalischen Prinzip – ähnlich wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Während der Kühlschrank seinem Inneren die Wärme entzieht und nach aussen abgibt, bezieht die Wärmepumpe ihre Energie aus der Umgebung und führt sie dem Heizsystem zu. Die Funktionsweise basiert auf einem geschlossenen Kältemittelkreislauf, der es ermöglicht, Umweltwärme nutzbar zu machen.

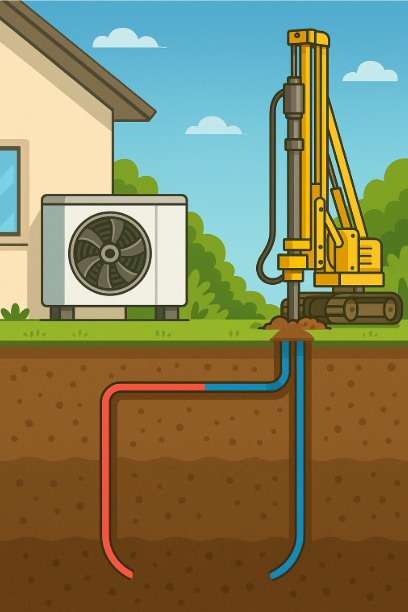

Funktionsweise der Erdsonden-Wärmepumpe im Detail

Bei einer Erdsonden-Wärmepumpe nutzen wir die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie – die sogenannte Geothermie. Diese zählt zu den regenerativen Energien und kann sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen verwendet werden. In einer Tiefe von etwa 15 Metern herrscht das ganze Jahr über eine konstante Temperatur von etwa 10 Grad Celsius, die mit zunehmender Tiefe sogar weiter ansteigt.

Um diese Erdwärme zu erschliessen, werden Erdsonden durch Bohrungen tief in den Boden eingebracht. Diese vertikalen Sonden reichen typischerweise 40 bis 100 Meter tief und bestehen aus Kunststoffrohren, in denen eine Sole (ein Wasser-Frostschutz-Gemisch) zirkuliert. Der Vorteil dieser Methode liegt im geringen Platzbedarf auf dem Grundstück im Vergleich zu flächigen Erdkollektoren.

Der Wärmegewinnungsprozess einer Erdsonden-Wärmepumpe verläuft in vier grundlegenden Schritten:

- Aufnahme: Die im Erdreich zirkulierende Sole nimmt die Erdwärme auf und transportiert sie zur Wärmepumpe.

- Verdampfung: In einem Wärmeübertrager (Verdampfer) überträgt die Sole ihre Wärme an ein Kältemittel, das bereits bei niedriger Temperatur verdampft.

- Verdichtung: Ein elektrisch betriebener Kompressor verdichtet das gasförmige Kältemittel, wodurch Druck und Temperatur erheblich ansteigen.

- Wärmeabgabe: Das erhitzte Kältemittel gibt seine Wärme im Verflüssiger an das Heizungswasser ab, kondensiert dabei und wird über ein Expansionsventil wieder entspannt.

Dieser Kreislauf wiederholt sich kontinuierlich und sorgt so für eine konstante Wärmeversorgung des Gebäudes. Dank der gleichbleibenden Erdtemperatur arbeitet die Erdsonden-Wärmepumpe besonders effizient mit einer hohen Jahresarbeitszahl.

Technologie hinter Luftwärmepumpen

Im Gegensatz dazu nutzt die Luft-Wasser-Wärmepumpe die Umgebungsluft als Wärmequelle. Ein wesentlicher Vorteil: Sie kann ohne aufwändige Bohrarbeiten installiert werden und erfordert somit einen geringeren baulichen Aufwand.

Die Funktionsweise folgt grundsätzlich dem gleichen Prinzip wie bei der Erdsonden-Wärmepumpe. Allerdings wird hier die Aussenluft über einen Ventilator aktiv angesaugt und zum Verdampfer geleitet. Bemerkenswerterweise kann eine Luft-Wasser-Wärmepumpe der Umgebungsluft selbst bei niedrigen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius noch Wärme entziehen.

Der technische Prozess verläuft dabei wie folgt: Die angesaugte Luft erwärmt das Kältemittel im Verdampfer so lange, bis es zu verdampfen beginnt. Danach wird der Dampf vom Verdichter komprimiert, wodurch die Temperatur ansteigt. Im Verflüssiger überträgt das erhitzte Kältemittel seine Wärme an das Heizsystem und kondensiert. Über ein Expansionsventil sinken Druck und Temperatur wieder auf das Ausgangsniveau.

Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichen einen beachtlichen Coefficient of Performance (COP) von bis zu 4,0 bei zwei Grad Celsius Aussentemperatur und 35 Grad Celsius Vorlauftemperatur. Dies bedeutet, dass sie mit einer Kilowattstunde Strom etwa vier Kilowattstunden Heizwärme erzeugen können.

Unterschiede im Wärmegewinnungsprozess

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Systemen liegt in der Wärmequelle und deren Temperaturstabilität. Während die Erdsonde von konstanten Temperaturen im Erdreich profitiert, muss die Luftwärmepumpe mit schwankenden Lufttemperaturen arbeiten.

Diese Temperaturdifferenz wirkt sich direkt auf die Effizienz aus. Je kälter die angesaugte Aussenluft ist, desto mehr Energie benötigt die Luftwärmepumpe, um die gewünschte Heiztemperatur zu erreichen. Besonders bei sehr niedrigen Aussentemperaturen kann deshalb ein elektrischer Heizstab zugeschaltet werden.

Die Erdwärmepumpe hingegen arbeitet das ganze Jahr über mit nahezu gleichbleibender Effizienz, da die Temperatur im Erdreich konstant bleibt. Dies führt dazu, dass Sole-Wasser-Wärmepumpen in der Regel weniger Strom benötigen als Luft-Wasser-Wärmepumpen – bis zu einem Drittel weniger.

Ein weiterer Unterschied betrifft die baulichen Voraussetzungen. Für Erdsonden sind Bohrungen notwendig, die genehmigungspflichtig sind. Zudem benötigt man ausreichend Platz für die Bohrarbeiten. Luftwärmepumpen können dagegen flexibler positioniert werden und erfordern keine speziellen Genehmigungen.

Tatsächlich lassen sich beide Wärmepumpensysteme nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Kühlen nutzen. Dabei bietet die Erdsonden-Wärmepumpe den Vorteil der passiven Kühlung, bei der das Heizungswasser direkt über die Sole ohne energieintensiven Wärmepumpenprozess gekühlt werden kann.

Anschaffungskosten im Vergleich: Was Sie wirklich investieren müssen

Bei der Entscheidung für ein nachhaltiges Heizsystem spielen die finanziellen Aspekte eine entscheidende Rolle. Die Investitionskosten für Wärmepumpen unterscheiden sich erheblich je nach Technologie, und ein genaues Verständnis dieser Kostenunterschiede hilft Ihnen, die beste Wahl für Ihr Eigenheim zu treffen.

Preisstruktur einer Erdsonden-Wärmepumpe

Die Anschaffung einer Erdsonden-Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus erfordert zunächst eine beträchtliche Investition. Einschliesslich der Erschliessung der Wärmequelle durch Erdarbeiten und Installation müssen Sie mit Kosten zwischen 40.000 und 50.000 Euro rechnen. Diese Gesamtkosten setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen:

- Basisgerät: Die eigentliche Wärmepumpenanlage kostet etwa 12.000 bis 15.000 Euro.

- Erschliessungskosten: Für Erdsonden fallen erhebliche Kosten an – je nach Tiefe der Bohrung zwischen 3.500 und 11.500 Euro. Die Bohrkosten belaufen sich auf circa 50 bis 100 Euro pro Bohrmeter.

- Installationskosten: Die fachmännische Installation schlägt mit weiteren 3.500 bis 4.500 Euro zu Buche.

Interessanterweise können die Installationskosten bis zu 40 Prozent der gesamten Investitionen ausmachen. Eine kostengünstigere Alternative sind Erdwärmekollektoren, da hierfür keine Tiefenbohrungen notwendig sind. Allerdings benötigen diese deutlich mehr Platz – die Fläche muss etwa doppelt so gross sein wie die zu beheizende Wohnfläche.

Darüber hinaus benötigen Sie Zubehör wie Pufferspeicher und Warmwasserspeicher, die zwischen 1.000 und 3.000 Euro kosten können. Trotz der hohen Anfangsinvestition amortisieren sich die einmaligen Kosten durch die niedrigen monatlichen Betriebskosten, die in der Regel unter 100 Euro liegen.

Kostenaufstellung für Luftwärmepumpen

Im direkten Vergleich sind Luftwärmepumpen erheblich günstiger in der Anschaffung. Die Gesamtkosten liegen zwischen 12.000 und 20.000 Euro, wobei die Preisspanne für das Gerät selbst je nach Leistungsklasse und erreichbarer Effizienz zwischen 10.500 und 17.500 Euro liegt.

Die Kostenstruktur einer Luftwärmepumpe gliedert sich wie folgt:

- Anschaffungskosten: 10.000 bis 15.000 Euro für das Basisgerät

- Installationskosten: 2.000 bis 3.000 Euro, wobei spezialisiertere Quellen von 4.500 bis 5.500 Euro ausgehen

- Erschliessungskosten: Maximal 2.000 Euro – deutlich niedriger als bei Erdsonden

Der entscheidende Kostenvorteil bei Luftwärmepumpen liegt in der einfachen Erschliessung der Wärmequelle. Im Gegensatz zu den teuren Bohrungen und Erdarbeiten bei Erdwärmepumpen, die bis zu 12.000 Euro und mehr kosten können, fallen hier kaum Erschliessungskosten an. Dies macht die Luftwärmepumpe insbesondere für Sanierungsprojekte oder bei begrenztem Budget attraktiv.

Obwohl Luftwärmepumpen günstiger in der Anschaffung sind, haben sie eine kürzere Lebensdauer. Während eine Luftwärmepumpe durchschnittlich 20 Jahre hält, erreichen Erdwärmepumpen eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren.

Versteckte Kosten bei beiden Systemen

Bei der Planung Ihrer Investition sollten Sie unbedingt auch mögliche versteckte Kosten berücksichtigen, die in günstigen Anfangsangeboten oft nicht transparent dargestellt werden:

Vorbereitende Arbeiten: Nicht selten sind Vorarbeiten nötig, bevor eine neue Wärmepumpe installiert werden kann. Dies kann die energetische Sanierung eines Hauses betreffen oder den Austausch alter Heizsysteme. Eine schlechte Gebäudeisolierung führt zudem zu höherem Energieverbrauch der Wärmepumpe.

Dimensionierung: Eine falsch dimensionierte Wärmepumpe – zu gross oder zu klein – arbeitet ineffizient und verursacht höhere Betriebskosten.

Wartungskosten: Auch wenn Wärmepumpen weniger wartungsintensiv als beispielsweise Gasheizungen sind, müssen sie regelmässig vom Fachpersonal gewartet werden. Die jährlichen Wartungskosten liegen zwischen 150 und 300 Euro.

Stromkosten: Da Wärmepumpen für ihren Betrieb Strom benötigen, wirken sich steigende Strompreise direkt auf die Betriebskosten aus. Eine Erdwärmepumpe verbraucht mit 2.250 bis 3.750 kWh im Jahr deutlich weniger Strom als eine Luftwärmepumpe mit 3.000 bis 5.000 kWh jährlich.

Reparaturkosten: Wie bei jeder technischen Anlage kann es auch bei Wärmepumpen zu Defekten kommen, besonders bei Schäden an zentralen Komponenten wie dem Verdichter können erhebliche Kosten entstehen.

Genehmigungsgebühren: Je nach Region können für die Bewilligung einer Erdsondenbohrung zusätzliche Gebühren anfallen.

Nicht zuletzt sollten Sie sich vor intransparenten Preismodellen und Mietangeboten in Acht nehmen. Obwohl Mietmodelle zunächst günstiger erscheinen, können sie langfristig bis zu doppelt so teuer sein wie der herkömmliche Kauf.

Beim Vergleich der Gesamtkosten wird deutlich: Die höheren Anschaffungskosten einer Erdsonden-Wärmepumpe werden durch niedrigere Betriebskosten über die Lebensdauer teilweise ausgeglichen. In einem Einfamilienhaus betragen die jährlichen Betriebskosten einer Luftwärmepumpe durchschnittlich 1.250 bis 1.900 Euro, während sie bei einer Erdwärmepumpe nur bei 1.000 bis 1.450 Euro liegen.

Effizienz und Betriebskosten: Jahresarbeitszahlen im Vergleich

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist der entscheidende Faktor für die langfristige Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe. Anders als bei herkömmlichen Heizsystemen gibt sie Auskunft darüber, wie effizient die Anlage über das gesamte Jahr hinweg arbeitet. Die JAZ zeigt konkret, wie viele Kilowattstunden Wärme die Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom gewinnt.

Leistungskennzahlen von Erdsonden bei verschiedenen Temperaturen

Erdsonden-Wärmepumpen profitieren von der konstanten Temperatur im Erdreich. In einer Tiefe von etwa 10 bis 15 Metern bleibt die Bodentemperatur ganzjährig stabil bei 10 bis 12 °C. Diese gleichbleibenden Bedingungen ermöglichen einen besonders effizienten Betrieb mit einer durchschnittlichen Jahresarbeitszahl von 4 bis 4,5.

Der Vorteil liegt hauptsächlich in der geringen Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Heizungsvorlauf. Je kleiner diese Differenz, desto weniger Energie muss die Wärmepumpe aufwenden. Dadurch arbeiten Erdwärmepumpen selbst bei extremen Aussentemperaturen mit nahezu gleichbleibender Effizienz – ein entscheidender Vorteil gegenüber luftbasierten Systemen.

In Felduntersuchungen des Fraunhofer ISE erreichten Erdwärmepumpen beeindruckende JAZ-Werte zwischen 3,3 und 4,7. Dabei spielt allerdings auch die Vorlauftemperatur eine wichtige Rolle. Bei einer Fussbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen um 35 °C arbeitet die Erdsonden-Wärmepumpe am wirtschaftlichsten, während höhere Temperaturen die Effizienz verringern.

Erwähnenswert ist zudem, dass man unterhalb einer minimalen Erdwärmesondentemperatur von -5 °C bei längerer Betriebszeit mit Schäden an der Anlage rechnen muss. Deshalb wird bei entsprechender Auslegung gelegentlich eine Nachladung der Sonden über Sonnenkollektoren oder Luftwärmeübertrager vorgesehen.

Effizienz von Luftwärmepumpen im Jahresverlauf

Im Gegensatz dazu liegt die durchschnittliche Jahresarbeitszahl bei Luftwärmepumpen bei etwa 3. Die Effizienz schwankt jedoch erheblich im Jahresverlauf, da sie direkt von der Aussentemperatur abhängt. Bei milden Temperaturen erreichen Luftwärmepumpen durchaus hohe Wirkungsgrade. Bei sinkenden Temperaturen nimmt jedoch auch ihre Effizienz ab.

Bei Aussentemperaturen um 0 °C fällt der COP-Wert vieler Luftheizungen auf etwa 2 bis 3. In extremen Kälteperioden mit Temperaturen unter -15 °C sinkt die Effizienz weiter. Um dennoch eine ausreichende Wärmeversorgung zu gewährleisten, schaltet sich dann häufig ein elektrischer Heizstab zu, was den Stromverbrauch deutlich erhöht.

Bemerkenswert ist jedoch, dass der überwiegende Anteil der Heizwärme innerhalb eines Jahres bei Aussenlufttemperaturen zwischen 0 °C und 10 °C bereitgestellt wird. In diesem Bereich arbeiten moderne Luftwärmepumpen bereits recht effizient, was die durchschnittliche JAZ positiv beeinflusst.

Neuere Modelle mit Propan als Kältemittel (R290) können zudem höhere Systemtemperaturen von bis zu 65 °C auch bei -10 °C Umgebungstemperatur erreichen und dabei einen vergleichsweise hohen Wirkungsgrad erzielen.

Stromverbrauch und laufende Kosten gegenübergestellt

In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus verbraucht eine Luftwärmepumpe zwischen 3.000 und 5.000 kWh Strom pro Jahr, während eine Erdsondenwärmepumpe mit 2.250 bis 3.750 kWh auskommt. Dieser Unterschied von etwa 25-30% beim Energieverbrauch wirkt sich direkt auf die Betriebskosten aus.

Die jährlichen Betriebskosten einer Luftwärmepumpe betragen durchschnittlich 1.250 bis 1.900 Euro, während sie bei einer Erdwärmepumpe nur bei 1.000 bis 1.450 Euro liegen. Diese Differenz wird mit steigenden Strompreisen noch relevanter. So können Betreiber mit einem Wärmepumpentarif von 28 Cent pro kWh und einer JAZ von 4 einen Wärmeenergiepreis von etwa 7 Cent pro kWh erreichen.

Anhand eines konkreten Beispiels lässt sich der Unterschied verdeutlichen: Bei einem Heizbedarf von 15.000 kWh:

- Eine Luftwärmepumpe mit JAZ 3,0 verbraucht 5.000 kWh Strom, was bei 30 Cent/kWh plus Wartung jährliche Kosten von etwa 1.800 Euro verursacht.

- Eine Erdsonde mit JAZ 4,5 benötigt nur 3.333 kWh Strom, was zu jährlichen Gesamtkosten von etwa 1.200 Euro führt.

Besonders interessant: Je grösser der Wärmebedarf, desto deutlicher fallen die Einsparungen aus. Bei 25.000 kWh Heizbedarf spart die Erdsonde bereits etwa 934 Euro jährlich gegenüber der Luftwärmepumpe.

Allerdings hängt die tatsächliche Effizienz auch stark von der Gebäudedämmung, dem individuellen Heizverhalten und der richtigen Dimensionierung der Anlage ab. Eine falsch ausgelegte Wärmepumpe kann im Dauerbetrieb zu erhöhtem Verschleiss und Stromverbrauch führen.

Platzbedarf und bauliche Voraussetzungen für beide Systeme

Die baulichen Voraussetzungen und der verfügbare Platz spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung zwischen einer Erdsonden-Wärmepumpe und einer Luftwärmepumpe. Beide Systeme stellen unterschiedliche Anforderungen an Ihr Grundstück und Gebäude, die wir nun im Detail betrachten.

Grundstücksanforderungen für Erdsonden

Für die Installation einer Erdsonden-Wärmepumpe müssen zunächst die geologischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks untersucht werden. Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst massgeblich die Effizienz: Feuchter, sandiger Lehm speichert Erdwärme besser als trockenes, sandiges Erdreich. Eine Bodenanalyse ist daher unerlässlich, um die Eignung festzustellen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Platzbedarf für die Bohrung. Für die Erdsondenbohrung wird ein grosses Bohrgerät benötigt, das eine Fläche von mindestens 32 m² benötigt. Zusätzlich wird ein Kompressor mit etwa 10 m² Stellfläche erforderlich. Der Bohrschlamm wird in Mulden gelagert, die jeweils einen Autoparkplatz an Platz benötigen.

Besonders beachtenswert sind die vorgeschriebenen Mindestabstände zu Grundstücksgrenzen. Je nach Bundesland gelten unterschiedliche Regelungen:

- In den meisten Bundesländern: 3 Meter zur Grundstücksgrenze

- In einigen Regionen: 2,5 Meter bei Sondenlängen bis 100 Meter

- Bei längeren Sonden: 2,5% der Sondenlänge als Mindestabstand

- Teilweise sogar: 4-5 Meter Mindestabstand

Darüber hinaus gelten besondere Abstandsregeln für Sonden in der Nähe von:

- Eisenbahnlinien oder -tunneln (50 Meter)

- Nationalstrassentunneln (30 Meter)

- Öffentlichen Gewässern (grundsätzlich nicht bewilligungsfähig)

Für die Erstellung von Erdsonden ist grundsätzlich immer eine gewässerschutzrechtliche Bewilligung erforderlich. Das Gesuch muss bei der örtlichen Baubehörde eingereicht werden, die das Verfahren koordiniert.

Aufstellungsmöglichkeiten für Ausseneinheiten von Luftwärmepumpen

Im Gegensatz dazu sind Luftwärmepumpen deutlich flexibler aufzustellen. Sie benötigen lediglich eine kleine Aufstellfläche im Aussenbereich und erfordern keine Erdarbeiten oder Bohrungen. Allerdings gibt es auch hier wichtige Faktoren zu beachten.

Die Ausseneinheit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte auf einer ebenen, stabilen Fläche mit ausreichender Tragfähigkeit installiert werden. Ein Mindestabstand von 25 Zentimetern zur Wand ist erforderlich, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Für die Wärmepumpe ist ein belastbarer, dauerhafter, horizontaler Sockel notwendig.

Für den Schallschutz und zur Vermeidung von Nachbarschaftskonflikten empfehle ich folgende Abstandsregeln:

- Mindestens 3 Meter Abstand zu anderen Gebäuden, Gehwegen oder Terrassen

- Mindestens 3 Meter zur Grundstücksgrenze der Nachbarn

- Abstand von der Vorderseite zu Gehwegen: mindestens 3 Meter

- Abstand zu Grünpflanzen: mindestens 6 Meter

Weiterhin ist es wichtig, einen thermischen Kurzschluss zu vermeiden. Dieser tritt auf, wenn die kalte Luft, die die Wärmepumpe ausbläst, wieder angesaugt wird. Daher sollte die Wärmepumpe nicht zwischen zwei Mauern platziert werden, wo Echoeffekte die Lautstärke erhöhen können. Rasenflächen eignen sich besonders gut zur Aufstellung, da sie schalldämpfend wirken.

Platzanforderungen im Haus

Innerhalb des Gebäudes unterscheiden sich die Platzbedürfnisse bei beiden Systemen ebenfalls erheblich.

Bei Erdsonden-Wärmepumpen wird die gesamte Technik in einem Raum untergebracht. Idealerweise erfolgt die Aufstellung im Keller oder in einem Technikraum, um die Leitungswege zur Energiequelle möglichst kurz zu halten. Der Standort sollte gut belüftet und tragfähig sein.

Für Luftwärmepumpen gibt es drei Aufstellvarianten:

- Komplette Aussenaufstellung: Das Monoblockgerät steht vollständig aussen, nur Heizungsleitungen führen ins Haus.

- Innenaufstellung: Bei dieser Variante benötigen Sie einen Raum mit mindestens 2 × 2 Metern Fläche sowie Luftkanäle für Zu- und Abluft. Die Wanddurchbrüche sollten mindestens 50 × 50 cm gross sein.

- Split-Aufstellung: Die kompaktere Inneneinheit ist flexibel im Haus installierbar, während die Ausseneinheit die lauteren Komponenten enthält.

Unabhängig vom gewählten System sollte der Aufstellort leicht zugänglich sein, damit Installations-, Reparatur- und Wartungsarbeiten ohne grössere Hindernisse durchgeführt werden können.

Genehmigungsverfahren und rechtliche Aspekte

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Installation von Heizungssystemen sind ein wichtiger Faktor, den Hausbesitzer oft unterschätzen. Gerade beim Vergleich zwischen Erdsonden-Wärmepumpen und Luftwärmepumpen zeigen sich erhebliche Unterschiede im Genehmigungsverfahren, die sowohl Zeit als auch Kosten beeinflussen können.

Wasserrechtliche Erlaubnis für Erdsonden

Bei Erdsonden-Wärmepumpen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis grundsätzlich erforderlich. Durch Erdwärmesondenbohrungen können Verbindungen im Untergrund geschaffen werden, die unter Umständen einen unerwünschten Wasseraustausch zwischen Grundwasserstockwerken zur Folge haben. Ausserdem besteht bei der Erstellung von Erdwärmesonden eine gewisse Gefährdung des Grundwassers.

Der Antrag für die wasserrechtliche Erlaubnis muss bei der zuständigen Baubehörde der Gemeinde eingereicht werden. Diese koordiniert dann das weitere Verfahren. Folgende Unterlagen sind üblicherweise erforderlich:

- Antragsformular für die gewässerschutzrechtliche Bewilligung

- Lageplan mit Markierung der Bohrpunkte

- Gutachten eines Sachverständigen (bei tieferen Bohrungen)

- Nachweis der Unbedenklichkeit der Soleflüssigkeit

Beachtenswert sind auch die Abstandsregeln: Bei Sondenstandorten näher als 2,5 Meter zur Grundstücksgrenze ist in vielen Regionen die Zustimmung des benachbarten Grundeigentümers erforderlich. Ausserdem sind Sonden im Uferbereich bzw. Gewässerraum eines öffentlichen Gewässers grundsätzlich nicht bewilligungsfähig. Innerhalb von 50 Metern zu einer Eisenbahn-Linie bzw. einem Eisenbahn-Tunnel ist eine zusätzliche Stellungnahme der betroffenen Eisenbahngesellschaft nötig.

In Wasserschutzzonen I und II werden Erdwärmesonden übrigens generell nicht genehmigt. Innerhalb der Wasserschutzzonen III, III A und III B ist eine Einzelfallprüfung erforderlich.

Bauliche Vorschriften für Luftwärmepumpen

Im Gegensatz dazu benötigen Luftwärmepumpen meistens keine wasserrechtliche Erlaubnis. Allerdings gelten auch hier rechtliche Vorgaben, besonders bezüglich der Lärmemissionen. Die Aussenaufstellung einer Wärmepumpe ist in der Regel baugenehmigungspflichtig.

Für den Schallschutz gibt es klare Vorschriften. Die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Lärmemissionen sind zu beachten. Nach der Lärmschutz-Verordnung (LSV) dürfen die Geräuschemissionen der Wärmepumpe die Planungswerte der jeweiligen Zone nicht überschreiten (in Wohnzonen häufig 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht).

Darüber hinaus gilt das Vorsorgeprinzip. Hierbei sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Entspricht die Wärmepumpe dem Stand der Technik?

- Wurde der Aufstellungsort so gewählt, dass in der Nachbarschaft möglichst geringe Immissionen entstehen?

- Sind Lärmschutzmassnahmen geplant worden?

Regionale Unterschiede in Deutschland

Die Genehmigungspflicht für Wärmepumpen variiert nicht nur nach Typ, sondern auch nach dem Standort des Hauses. Eine einheitliche und bundesweit geltende Regelung gibt es nicht. Dies macht es umso wichtiger, die lokalen Vorschriften zu kennen und zu berücksichtigen.

In einigen Bundesländern und Kommunen sind Wärmepumpen direkt an der Grundstücksgrenze erlaubt, solange bestimmte Masse und Abstände eingehalten werden. In anderen Regionen gilt ein Mindestabstand von 3 Metern. Das Verwaltungsgericht Mainz entschied beispielsweise, dass eine Luftwärmepumpe in einer Entfernung von 1,80 Metern zum Nachbargrundstück nicht entfernt werden muss, da Wärmepumpen nach dem Abstandsflächenrecht der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz keinen Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten müssen.

Zu beachten ist auch: Tiefenbohrungen ab 100 Metern sind nach dem Bundesberggesetz genehmigungspflichtig. Einige Landesgesetze schreiben dies bereits bei geringeren Bohrtiefen vor.

Folglich empfehle ich, vor jeder Installation einer Wärmepumpe die zuständige Behörde zu kontaktieren und um Rechtsauskunft zu bitten.

Umweltauswirkungen und Nachhaltigkeit beider Heizsysteme

Die Umweltverträglichkeit von Heizsystemen gewinnt angesichts des Klimawandels zunehmend an Bedeutung. Sowohl Erdsonden- als auch Luftwärmepumpen leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, unterscheiden sich jedoch in ihren ökologischen Auswirkungen.

CO2-Bilanz im Vergleich

Bei der Betrachtung der CO2-Bilanz schneiden beide Wärmepumpensysteme im Vergleich zu fossilen Heizsystemen hervorragend ab. Eine Erdsonden-Wärmepumpe senkt den CO2-Ausstoss gegenüber einer Ölheizung um bis zu 95%. Konkret bedeutet dies für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit einem jährlichen Wärmebedarf von 14.400 Kilowattstunden:

- Ölheizung: 4.680 Kilogramm CO2 pro Jahr

- Gasheizung: 3.650 Kilogramm CO2 pro Jahr

- Luft-Wärmepumpe: 490 Kilogramm CO2 pro Jahr

- Erdsonden-Wärmepumpe: 380 Kilogramm CO2 pro Jahr

Die CO2-Einsparung einer Erdsonden-Wärmepumpe beträgt somit jährlich über 4.300 Kilogramm im Vergleich zu einer Ölheizung. Luftwärmepumpen erreichen immerhin eine Reduzierung um etwa 4.190 Kilogramm CO2.

Allerdings hängt die tatsächliche Umweltentlastung stark vom verwendeten Strommix ab. Mit dem aktuellen deutschen Strommix, der zu etwa 45% aus erneuerbaren Energien besteht, ist bereits eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von mindestens 1,8 ausreichend, um die CO2-Emissionen gegenüber einer Gasheizung zu reduzieren. Bei Verwendung von Ökostrom verbessert sich die Klimabilanz zusätzlich – bis zu 95% CO2-Einsparung sind dann möglich.

Lärmemissionen von Luftwärmepumpen

Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Systemen betrifft die Schallemissionen. Während Erdsonden praktisch geräuschlos arbeiten, erzeugen Luft-Wärmepumpen durch Ventilatoren und Verdichter Betriebsgeräusche, die zwischen 30 und 60 Dezibel liegen können.

Das Umweltbundesamt empfiehlt je nach Leistung der Wärmepumpe folgende Schallleistungsgrenzen:

- Unter 55 Dezibel für Anlagen bis 6 Kilowatt

- Unter 60 Dezibel für 6 bis 12 Kilowatt

- Unter 65 Dezibel für über 12 Kilowatt

Für Aussenaufstellungen sollte der Schallpegel sogar unter 50 Dezibel liegen. Diese Werte sind durchaus erreichbar, da moderne Geräte bereits Schalldruckpegel um 50 dB(A) in einem Meter Entfernung erreichen. Einige Modelle verfügen zudem über einen „Nachtmodus“, der den Geräuschpegel weiter reduziert.

Durch geeignete Massnahmen wie die richtige Standortwahl und Schallschutzwände lässt sich die wahrgenommene Lautstärke um bis zu 10 Dezibel senken, was einer Halbierung entspricht. Dennoch bleibt die Lärmemission ein Faktor, der besonders in dicht besiedelten Gebieten zu berücksichtigen ist.

Langfristige ökologische Auswirkungen von Erdsondenbohrungen

Bei Erdsondenbohrungen steht der Grundwasserschutz im Mittelpunkt der ökologischen Betrachtung. Die fachgerechte Ausführung der Bohr- und Ausbauarbeiten ist entscheidend, um mögliche Beeinträchtigungen zu minimieren. Hauptrisiken sind:

- Grundwasserverschmutzung während des Bohrvorgangs

- Verunreinigungen während des Bohrlochausbaus und der Hinterfüllung

- Potenzielle Probleme während des Betriebs der Anlage

Zudem können Erdsondenbohrungen unerwünschte Verbindungen zwischen verschiedenen Grundwasserstockwerken schaffen. Daher sind Erdsonden in Grundwasserschutzzonen (S), Summarischen Schutzzonen (SS) und Schutzarealen (SA) nicht zugelassen.

Ein weiterer langfristiger Aspekt ist die Temperaturveränderung im Untergrund. Nach etwa 20-25 Jahren intensiver Nutzung ohne Regeneration kann die Temperatur im Erdreich deutlich absinken, was die Effizienz der Anlage beeinträchtigt. Durch eine ausgeglichene Energiebilanz – beispielsweise mittels sommerlicher Wärmeeinspeisung zur Regeneration – lässt sich dieser Effekt vermeiden und eine nachhaltige Bewirtschaftung des Untergrunds sicherstellen.

Insgesamt ist festzuhalten: Die Umweltauswirkungen von Erdsonden sind bei fachgerechter Ausführung lokal begrenzt und technisch beherrschbar. Die lange Lebensdauer der Sonden von bis zu 50 Jahren trägt zusätzlich zur positiven Ökobilanz bei.

Lebensdauer und Wartungsaufwand: Der langfristige Vergleich

Die langfristige Investitionssicherheit hängt entscheidend von der Lebensdauer und dem Wartungsaufwand der Heizungsanlage ab. Ein direkter Vergleich zwischen Erdsonden-Wärmepumpen und Luftwärmepumpen zeigt erhebliche Unterschiede in beiden Bereichen.

Haltbarkeit von Erdsonden und deren Komponenten

Die Erdsonde selbst ist das langlebigste Element im gesamten System. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von 50 bis 80 Jahren bleibt sie meist deutlich länger funktionsfähig als die Wärmepumpe selbst. Einige Quellen geben sogar Zeiträume von bis zu 100 Jahren an. Dies bedeutet, dass nach einem Austausch der Wärmepumpe die bestehende Erdsonde weiterhin genutzt werden kann.

Die Wärmepumpentechnik bei Erdwärmesystemen erreicht durchschnittlich eine Lebensdauer von etwa 30 Jahren. Besonders der Kompressor als Herzstück der Anlage bestimmt die Gesamtlebensdauer. Bei optimaler Dimensionierung und regelmässiger Wartung erreicht er etwa 50.000 Betriebsstunden, was einer Nutzungsdauer von 25-30 Jahren entspricht. Hochwertige Modelle können sogar 70.000 bis 80.000 Betriebsstunden erreichen und damit über 30 Jahre funktionieren.

Verschleissteile bei Luftwärmepumpen

Luftwärmepumpen haben hingegen eine kürzere Lebenserwartung. Im Durchschnitt beträgt ihre Nutzungsdauer etwa 15 bis 20 Jahre. Der Hauptgrund liegt in den wechselnden Betriebsbedingungen. Luftwärmepumpen müssen mit stark schwankenden Aussentemperaturen umgehen, was insbesondere den Kompressor belastet.

Allerdings verfügt eine Wärmepumpe – im Gegensatz zu Öl- oder Gasheizungen – kaum über echte Verschleissteile, die regelmässig ausgetauscht werden müssen. Der wichtigste Faktor für die Lebensdauer ist die richtige Dimensionierung. Zu kleine Wärmepumpen laufen permanent über ihrem Limit und verschleissen schneller. Andererseits führt zu häufiges Ein- und Ausschalten bei überdimensionierten Geräten ebenfalls zu erhöhtem Verschleiss.

Wartungskosten im 20-Jahres-Vergleich

Die jährlichen Wartungskosten für Wärmepumpen sind im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen bemerkenswert niedrig. Für Erdsonden-Wärmepumpen betragen sie durchschnittlich 250 bis 300 Euro pro Jahr. Ähnliche Kosten fallen auch bei Luftwärmepumpen an.

In einem 20-Jahres-Vergleich ergeben sich daraus Gesamtwartungskosten von etwa 5.000 bis 6.000 Euro für beide Systeme. Fachleute schätzen das Einsparpotenzial durch regelmässige Wartung auf bis zu 25% der Stromkosten. Eine ordnungsgemässe Wartung verlängert zudem die Lebensdauer erheblich.

Bemerkenswert ist ausserdem, dass Wärmepumpen keine Kaminreinigung oder Tankkontrolle benötigen, was zusätzliche Einsparungen gegenüber fossilen Heizsystemen bedeutet. Für Erdsonden empfiehlt sich lediglich eine Prüfung des Frost- und Korrosionsschutzes des Wärmeträgers alle 2-3 Jahre.

Insgesamt sind Erdreich-Wärmepumpen über 20 Jahre gesehen die günstigste Alternative. Bei einem durchschnittlich grossen Einfamilienhaus können innerhalb von 10 Jahren 6.000 bis 12.000 Euro an laufenden Kosten eingespart werden.

Entscheidungsmatrix: Welches System passt zu Ihrem Eigenheim

Die Entscheidung zwischen einer Erdsonden-Wärmepumpe und einer Luftwärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab. Nicht jede Lösung passt zu jedem Grundstück oder Gebäude. Folglich müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden, um die optimale Wahl zu treffen.

Ideale Bedingungen für Erdsonden-Wärmepumpen

Eine Erdsonden-Wärmepumpe entfaltet ihre Stärken besonders unter folgenden Bedingungen:

- Bei ausreichender Grundstücksfläche für die Bohrarbeiten (mindestens 32 m² für das Bohrgerät)

- In Gegenden mit günstigen geologischen Verhältnissen (nicht felsiger oder stark sandiger Boden)

- Für Neubauten mit Fussbodenheizung, da hier niedrige Vorlauftemperaturen von 35°C ideal sind

- Bei langfristiger Planung, da die Erdsonde eine Lebensdauer von über 60 Jahren aufweist

- Wenn konstante Effizienz ganzjährig gewünscht ist, unabhängig von Aussentemperaturen

- Bei Interesse an Kühlfunktion im Sommer, da Erdsonden dafür besonders geeignet sind

Wann eine Luftwärmepumpe die bessere Wahl ist

Luftwärmepumpen bieten hingegen in diesen Situationen Vorteile:

- Wenn keine Bohrerlaubnis erhältlich ist oder in Wasserschutzzonen

- Bei begrenztem Budget für die Anfangsinvestition (10.000-35.000 CHF statt 60.000 CHF)

- Bei beengten Platzverhältnissen oder schwer zugänglichen Grundstücken

- Wenn eine schnelle, unkomplizierte Installation ohne aufwändige Erdarbeiten gewünscht ist

- Bei Sanierungen, wo Erdarbeiten schwierig umzusetzen sind

- In Regionen mit milden Wintern, wo die Luftwärmepumpe effizient arbeitet

Checkliste für Ihre persönliche Entscheidung

Prüfen Sie diese Punkte, bevor Sie sich entscheiden:

- Ist Ihr Grundstück für Erdsondenbohrungen geeignet? Klären Sie rechtliche und geologische Voraussetzungen ab.

- Wie hoch ist Ihr Wärmebedarf? Je höher, desto wirtschaftlicher ist langfristig eine Erdsonde.

- Welches Wärmeabgabesystem haben Sie? Fussbodenheizung ist ideal für beide Systeme.

- Wie ist Ihr Gebäude gedämmt? Gute Dämmung ist für beide Systeme wichtig, jedoch für Luftwärmepumpen kritischer.

- Welche Vorlauftemperatur benötigt Ihr Heizsystem? Bei über 50°C sinkt die Effizienz beider Systeme deutlich.

- Planen Sie langfristig? Bei einer Nutzungsdauer über 20 Jahre ist die Erdsonde wirtschaftlicher.

- Möchten Sie auch kühlen? Erdsonden bieten hier klare Vorteile.

Die ideale Wärmepumpe für Ihr Eigenheim hängt letztendlich von Ihren individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten ab.

Fazit

Zusammenfassend zeigt unser Vergleich zwischen Erdsonden- und Luftwärmepumpen deutliche Unterschiede. Grundsätzlich bieten Erdwärmepumpen durch ihre konstante Effizienz und längere Lebensdauer erhebliche Vorteile. Die höheren Anfangsinvestitionen von 40.000 bis 50.000 Euro amortisieren sich durch niedrigere Betriebskosten und eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren.

Luftwärmepumpen überzeugen dagegen mit geringeren Installationskosten zwischen 12.000 und 20.000 Euro sowie einer flexibleren Aufstellung. Besonders wichtig erscheint mir die Beachtung individueller Faktoren wie Grundstücksgrösse, geologische Bedingungen und vorhandenes Budget.

Die Umweltbilanz spricht für beide Systeme – sie reduzieren CO2-Emissionen um bis zu 95% gegenüber fossilen Heizungen. Letztendlich hängt die optimale Wahl von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Eine professionelle Beratung hilft Ihnen, das passende System für Ihr Eigenheim zu finden.

Meine Empfehlung: Berücksichtigen Sie neben den Anschaffungskosten auch die langfristigen Aspekte wie Effizienz, Wartungsaufwand und Lebensdauer. Diese Faktoren bestimmen massgeblich die Wirtschaftlichkeit Ihrer Investition über die gesamte Nutzungsdauer.